引 言

2013年1月1日,修改后的《刑事诉讼法》(以下简称修改后刑诉法)正式实施。修改后刑诉法共有11条对未成年人犯罪案件办理进行了规定,体现对未成年人犯罪案件谨慎办理及司法资源倾斜的立法用意。实践中发现,目前未成年人犯罪案件办理机制仍存在一些需要改进的地方,如,如何有效保障合适成年人在场问题、诉前社会调查结果与“品格证据”证明力问题、犯罪记录封存制度与社会调查制度的矛盾问题等。本文基于常熟市检察院未成年人刑事检察工作实践,旨在通过再次解读结合修改后刑诉法关于未成年人犯罪案件办理规定的立法用意,全面梳理当前检察机关未检工作办理模式,分析司法实践中存在的突出问题,提出完善建议,以达成改进司法实践模式,更精确契合立法用意,更有效维护和保障未成年人合法权益之目的。

一、修改后刑诉法关于未成年人刑事案件办理之立法用意与制度设计

修改后刑诉法以专章形式对未成年人刑事案件诉讼程序作了特别规定,2012年10月,最高人民检察院颁布了《关于进一步加强未成年人刑事检察工作的决定》(以下简称《决定》)。修改后刑诉法与最高检的《决定》共同奠定了我国检察机关办理未成年人刑事案件的基本纲领,明确了检察机关办理未成年人刑事案件应遵循的原则——教育、感化、挽救六字方针与教育为主、惩罚为辅原则,并设计了一些列制度构架,力图体现对涉案未成年人进行特殊保护与对涉案未成年人少捕、慎诉、少监禁的工作导向,以及进一步加强未成年人刑事检察工作专业化的发展方向。

(一)立法用意之分析

一是明确对涉案未成年人进行特殊保护的司法理念。未成年人是国家的未来、民族的希望。修改后刑诉法实施之前,我国关于对涉案未成年人进行特殊保护的法律渊源主要来自《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》以及相关司法解释。1981年5月,中央政法委提出对违法犯罪的青少年进行教育、感化、改造的刑事政策。1991年颁布的《未成年人保护法》正式确立了对违法犯罪的未成年人实行教育、感化、挽救的方针以及教育为主、惩罚为辅的原则。多年来,各地检察机关都在积极探索对涉案未成年人进行特殊保护的做法,修改后刑诉法全面吸收以往立法及司法经验,进一步细化了未成年人刑事案件审查逮捕、审查起诉和诉讼监督的标准,力图降低涉案未成年人批捕率、在押率、起诉率,以刑事诉讼法这一基本法的形式明确了对涉案未成年人进行特殊保护的司法理念,这对我国未成年刑事司法制度的发展具有里程碑式的意义。

二是明确未成年人刑事案件办理中促进回归的工作导向。修改后刑诉法吸收以往司法实践中有益的尝试,尽力减少诉讼程序对涉案未成年人的不利影响:严格限制审前羁押率,对在押未成年人实行分别关押分别管理,避免涉案未成年人“带着标签”回归社会;设计了附条件不起诉、犯罪记录封存、审前社会调查等制度,保障涉案未成年人的合法权益。司法实践中要求检察机关“树立未成年人利益优先的司法理念”,通过严格限制审前在押率、对诉讼的严格监督以及公益矫正,最大限度促进涉案未成年人回归社会。

三是明确未成年人刑事案件专业化办理的发展方向。根据修改后刑诉法及高检院《决定》要求,省级、地级检察院和未成年人刑事案件较多的基层检察院都应设立独立的未成年人刑事检察机构。对未成年人刑事案件实行专人专办,保障办案检察员集中精力,研究未成年人犯罪规律,落实对涉案未成年人的帮教措施。在工作模式上实行捕、诉、监、矫、防一体化,由同一程办检察官负责同一案件的批捕、起诉、诉讼监督、预防帮教和矫正监督。专门办理未成年人刑事案件的检察官必须熟悉未成年人心理、富有爱心、耐心细致、善于做思想工作,具有犯罪学、心理学、教育学、社会学等方面知识,既要有一定阅历、经验丰富,也要了解潮流时尚、熟悉网路语言,能否与未成年人进行有效沟通。

(二)制度设计之解读

修改后刑诉法对于未成年人刑事案件办理,设计了一系列全新的制度。

一是附条件不起诉制度。附条件不起诉正式写入刑事诉讼法之前,各地检察机关进行了一些大胆探索。1992年,上海市长宁区检察院对一名涉嫌盗窃犯罪的未成年犯罪嫌疑人作出“延缓起诉”的决定,实行2个月考察,期满后如果表现良好则对其“免于起诉”。该案是是附条件不起诉制度的萌芽,但这只是一次个案尝试,未形成工作机制。以“暂缓起诉”、“附带考察条件”、“免于起诉”为逻辑顺序,常规化应用于司法实践的是武汉市江岸区检察院。修改后刑诉法第271-273条,对未成年人刑事案件附条件不起诉程序作为刑事诉讼的特别程序作了专门规定,主要涉及六个方面的问题:适用范围,即侵犯公民人身民主权利、侵犯财产、妨害社会管理秩序的未成年人犯罪案件;适用条件,即可能判处一年以下有期徒刑、符合起诉条件、有悔罪表现;决定机关,即人民检察院;决定程序,即人民检察院在作出附条件不起诉之前,应当听取公安机关、被害人意见;异议程序,即未成年犯罪嫌疑人及其法定代理人可以对检察机关作出的附条件不起诉决定提出异议,提出异议的,检察机关应当作出起诉的决定;考察期限和考察机关,即附条件不起诉的考察期限是6个月到一年,考察期限内由检察机关对附条件不起诉的犯罪嫌疑人进行监督考察。

二是犯罪记录封存制度。根据修改后刑诉法第275条规定,不满十八周岁的未成年人犯罪的,司法机关对其判处五年有期徒刑以下刑罚后,应当将其犯罪记录封存而不纳入相关个人档案,非经法定事由和程序不得提供对外查询。该条规定奠定了犯罪记录封存制度的立法基础,与其它制度一样,体现了修改后刑诉法“尊重和保障人权”的基本理念。该项制度的设计是基于两个方面的考量。首先,未成年人正处于生理和心理塑造的关键阶段,对社会的认知、对是非的辨别、对行为后果的估计等都存在局限性,这些主观因素的存在导致很大比例上的未成年人犯罪行为是受不良外在环境影响、一时冲动或者处于叛逆与好奇,心理与行为矫正可行性较大。其次,如果将未成年犯罪嫌疑人与成年犯罪嫌疑人同等对待,诉讼程序中难免会对未成年人产生“二次伤害”,出现“交叉感染”,即使刑满释放,也很难摆脱“标签效应”,再次融入社会或者校园的可能性较小,不符合刑法“教育改造罪犯”、“预防和减少犯罪”的基本法理。根据修改后刑诉法规定及相关司法解释,应当封存的犯罪记录包括在办案过程中形成的文字材料、卷宗档案、电子数据、音视频等各种载体,以及未成年人曾经有过的犯罪行为并接受审判的事实。

三是社会调查制度。早在2010年8月,中央综治委预防青少年犯罪工作领导小组、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部共青团中央等发布的《关于进一步建立和完善办理未成年人案件配套工作体系的若干意见》就对社会调查工作作了相关规定。修改后刑诉法在此基础上对社会调查工作作了相应修正,较之以往,调查主体相对确定,为公安机关、检察机关、审判机关三家,三家中任何一家可以独立开展社会调查,也可以委托相关部门进行社会调查,这一模式被成为“相对确定的弹性调查主体模式”。根据修改后刑诉法的规定,开展社会调查的阶段分为案件侦查阶段、审查起诉阶段和审判阶段,如此规定也体现了立法者对涉案未成年人的人文关怀:每个阶段的开展的社会调查情况一定程度上影响着下一阶段的诉讼进程,或许在侦查阶段根据社会调查结果足以变更强制措施为取保候审,也或许在审查起诉阶段开展的社会调查结果足以决定附条件不起诉。根据意大利犯罪学家菲利提出的犯罪“三因论”,人之所以会犯罪是处于行为人个人因素、自然因素、社会因素相互作用的结果,为充分贯彻教育、感化、挽救涉案未成年人的方针,社会调查关注的应是涉案未成年人人身危险性的大小估量、人格形成的背景分析、矫正可行性的基本判断、回归社会的困难评估。

四是合适成年人到场制度。合适成年人参与制度最早起源于英国1972年的肯费特案,该案在英国引起当时社会对于侦查讯问程序,尤其是对未成年犯罪嫌疑人和具有精神问题的犯罪嫌疑人的侦查讯问程序的深刻反思。根据修改后刑诉法,合适成年人是指法定监护人,以及法定监护人以外的犯罪嫌疑人的成年近亲属,所在学校、单位、居住地基层组织或者未成年人保护组织的代表等,到场的合适成年人可以代为行使未成年犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利。之所以设置合适成年人在场制度,是处于未成年人这一特殊涉案主体考量,这一点毋庸置疑,研究者和司法实务者更为关注的是如何使合适成年人在场制度流于形式,即具有可操作性又切实发挥保障未成年人诉讼权利的效果。基于此,修改后刑诉法规定的合适成年人在场立法愿意应是“全程在场”,非法定代理人作为合适成年人时应享有同法定代理人相等的权利与义务。

二、常熟市检察院未成年人犯罪刑事检察工作实证分析

(一)运行机制

1.机构设置与职能定位

常熟市检察院探索“专人专办”未成年人刑事检察工作起步较早。2009年之前该院侦查监督科和公诉科分别设立“小年龄组”对未成年人刑事案件专人专办审查批捕和审查起诉,专门办理14-18周岁的未成年人嫌疑犯罪的案件和被害人为14周岁以下的刑事案件。2009年,该院在此基础上专门成立了公诉、侦监合署办公的“未成年人案件刑事检察组”。经过两年时间探索,2011年3月,正式设立未成年人刑事检察科,依托未成年人刑事检察科,以“捕、诉、监、矫、防”为基本职能定位,同时优化了未检部门人员结构,选派具有未检工作经验、富有热情、耐心细致的三名女检察官专门办理未成年人案件。

2.“少捕、少诉、少监禁”工作导向下的探索

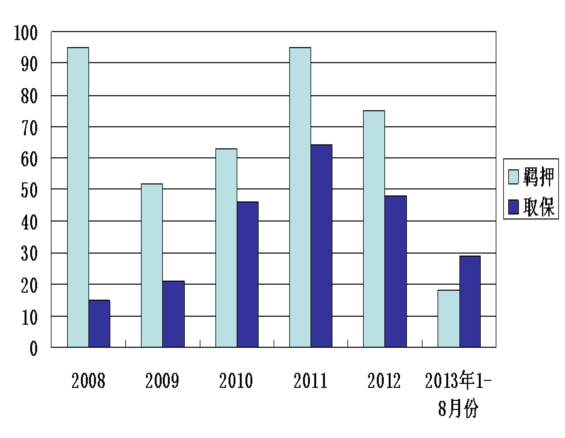

为降低审前未成年人在押率,集中力量转化可塑性较大的未成年在押人员,常熟市检察院经过实践探索,推出“矫正可行性五星评估”机制,对涉案未成年人从10个方面设置14个矫正评估点,通过全面评估得出相应分值,作为采取或变更强制措施、起诉、量刑的重要依据。通过该项机制的实施,2008年以来,外来涉案未成年人在押率年均递减9%,逐步实现本地与外来未成年人适用非羁押措施的同等、公平性。如图所示:

3.“社会化关护”工作导向下的探索

常熟市检察院在探索涉案未成年人社会化关护帮教工作中逐渐形成三种工作机制。一是建立了“1+N”公益矫正体系。1是指检察院,N是指公安、法院、司法、教育、民政等15家单位。在考察期内联合开展帮教活动,完善监督考察体系。二是在两个企业开辟了关护帮教基地——江苏中利腾辉光伏科技有限公司、常熟市祥兆书写工具厂,为涉案未成年人提供无差别工作技能培训与工作实践,并强化跟进式教育引导。三是吸纳两大志愿团体参与涉案未成年人关护帮教。2009年该院以检察官为主体,吸收法学教师、老干部、法律工作者等组建“老娘舅”志愿者服务团,并在常熟市18个镇区设立基层工作站,为涉案未成年人提供便捷化帮教服务。今年,该院与常熟市义工组织“流水琴川”签署协作意见,由检察机关牵头,义工组织志愿者结对涉案未成年人开展社会实践。四是建立了江苏省最大规模的“公益监护人库”。针对近年来常熟外地籍未成年人犯罪占未成年案件总人数比重平均高达88%以上的情况,为对接修改后刑诉法,破解合适成年人在场难题,常熟市检察院促成规模型公益监护人库建立,目前已在全市范围内建成了一支200余人的规模大、覆盖广、参与度高、富有爱心、资质优秀的公益监护人队伍。队伍建成至今,已经促成合适成年人在场参与刑事诉讼案17件53人次。

(二)案件分析

1.案件数量、分部及特点分析

2008年常熟市检察院共受理审查起诉未成年人犯罪刑事案件89件123人,此后至2011年间未成年人犯罪案件呈逐年递增趋势,2011年上升为127件176人,涉案人数年均递增12.3%。2012年度案件数量有所下降,为105件143人。如图2所示:

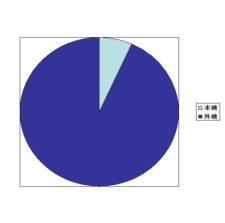

2008年至2012年所受理的所有案件中,外地未成年人犯罪案件占到总数的88%。

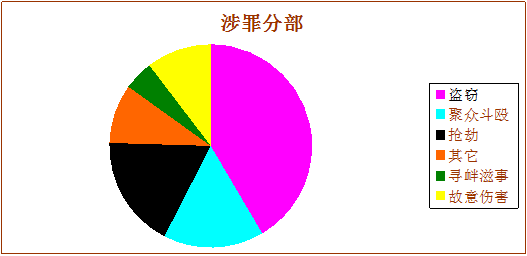

以2012年度为例,所受理的105件143人中,涉嫌盗窃的有44件49人,涉嫌故意伤害的有11件15人,涉嫌聚众斗殴的有17件32人,涉嫌抢劫的19件33人,涉嫌寻衅滋事的5件5人。犯罪动因大多为临时起意、出于物质攀比、哥们义气、一时冲动等,表现出未成年人思想心智不成熟。

(三)实践困境

1.外来务工聚集地和来源地,面临合适成年人在场双向困境

合适成年人在场制度新刑诉所规定的。根据修改后刑诉法第270条规定,对于未成年人刑事案件,在审讯和审判的时候,司法机关应当通知涉罪未成年人的法定代理人到场,法定代理人无法到场的,可以通知涉罪未成年人的近亲属、所在学校、单位、居住地基层组织或未成年人保护组织代表到场。以常熟市为例,常熟市现有本地人口106万人,外来人口约110万人,由于外来人口基本为14周岁至60周岁的适合参加劳动的年龄段,导致以上所述的外来未成年人犯罪案件占未成年人案件总数88%。对于外来人口集中的地区来说,在落实修改后刑诉法该项规定过程中发现,一是法定监护人到场困难。有些涉罪未成年人来自西部地区,路途遥远、交通不便,家庭经济状况较差,而刑事案件从程序上讲,公安、检察院、法院都会提审犯罪嫌疑人,这部分涉罪未成年人父母到场参与监护很难落实,不可能每次提审都千里迢迢前来到场。二是公益监护人与涉罪未成年人沟通有障碍。常熟市检察院通过建成一个规模型公益监护人库,虽然在程序上基本保证了未成年人刑事案件办理中合适成年人在场的难题,但在运行中也发现,公益监护人基本为本地人组成,与外来未成年人之间无论从语言上、情感上,还是生活习惯上,存在沟通障碍。该院通过与主要外来人口输出地之一——安徽灵璧现沟通发现,作为外来人口输出地,同样遇到以上问题,父母在外地打工,子女在老家涉嫌犯罪,合适成年人在场制度同样难以落实。

2.犯罪记录封存制度与社会调查机制形成逻辑悖论

修改后刑诉法设计未成年人犯罪记录封存制度的初衷在于消除因犯罪以及受刑事审判对未成年人造成的负面影响,帮助涉罪未成年人顺利回归社会,顺利实现同等受教育权、就业权等。然而,结合社会调查机制的实施,实践中发现,正式出于以上因素,被调查人并不愿意自己的犯罪行为被工作单位获悉,更不愿意被远在家乡的父母、亲友知道,对社会调查存在抵触情绪。而依据调查程序,受委托开展社会调查的单位要根据调查函的要求与被调查人的父母(监护人)、所在村委(居)委会、工作单位或曾经就读的学校相关人员进行面谈,被调查人出于面子考虑长期不回户籍地,或者被工作单位辞退离开居住地。社会调查机制的实施,导致犯罪记录封存制度仅存于形式,失去实质意义。

3.未成年人犯罪案件品格证据缺乏明文规定

品格证据(evidence of character),是指“能够证明诉讼参与人品格或品格特征的证据”。修改后刑诉法规定对未成年人犯罪刑事案件开展社会调查工作,调查内容包括涉罪未成年人的成长经历、犯罪原因、监护教育情况等。调查结束出炉的社会调查报告在案件审查逮捕中将作为确定社会未成年人人身危险性大小的重要依据,进而决定是否需要采取羁押措施;在审查起诉中将作为检察机关决定是否提起公诉、附条件不起诉或不起诉的重要依据;在审判中也将作为从重、从轻、减轻或者免除处罚,以及是否使用非监禁刑的重要支撑。可见调查报告实质上具有品格证据的作用,符合我国处理未成年人犯罪刑事案件“教育为主、惩罚为辅以及区别对待”的原则,但目前,我国并没有完整的少年司法制度,在刑诉法规定的证据分类中并没有评个证据这一说,因而导致品格证据在未成年刑事案件中的运用缺乏法理依据,公安机关或者检察机关随案移送的社会调查报告是作为法定证据在审判量刑时予以审查采用还是仅仅作为量刑的酌定情节,缺乏法律明文规定。

三、契合修改后刑诉法精神之未检工作模式更新

(一)建立犯罪记录有条件消除制度以配合犯罪记录封存

根据修改后刑诉法的规定,犯罪记录被封存的,不得向任何单位和个人提供,但司法机关为办案需要或者有关单位根据国家规定进行查询的除外。根据《档案法》的有关规定,不同保密级别的档案有不同的查询要求和保密期限。犯罪记录封存不应当等于“无限期保存”。只要犯罪记录存在,就有泄露的可能,一旦泄露将对相应的未成年人的入学、参军、就业,抑或是交友、恋爱、家庭,甚至是下一代产生不良影响。新刑诉虽然规定了犯罪记录封存制度,但是封存之后的犯罪记录怎么处理,缺乏可操作性的明文规定。在此笔者建议,建立附条件不起诉案件考察期内“犯罪记录附条件消除制度”。在考察期内犯罪记录理应封存,被封存的犯罪记录遵循刑诉法相关查询规定,考察期满合格的,被封存的犯罪记录予以销毁,反之及时考察不合格,犯罪记录予以继续封存。从法理上讲,在我国刑法体制内至少有三个相似事例可以辅证,一是死刑缓期执行的2年考验期,二是有期徒刑缓刑的考验期,三是关于前罪与后罪五年间隔期限的规定。从世界范围来看,世界上许多国家也都设计了类似的犯罪记录消除制度,如俄罗斯《联邦刑法典》第86条所规定的“因实施犯罪而被判刑的人,自法院法院判决生效之日起至前科消灭或撤销之时,被认为有前科”,这句话反之理解,前科消灭或者撤销,则认为没有犯罪记录。又如,日本《少年法》第60条规定“少年时犯罪被处以刑罚,但以执行完毕或者免除刑罚者,在适用有关资格的法令时,视为未曾犯罪”。该条规定可以这样理解,未成年人因犯罪被处以刑罚,只要是执行完毕,那么该未成年人在入伍、就业、升学等需要查询犯罪记录时以没有犯罪记录论。

(二)明确社会调查报告作为品格证据的证据标准

社会调查报告,如前所述,在形式上符合品格证据的要件,在实质上也应起到品格证据的法律效果。笔者认为,在立法上明确社会调查报告上升为品格证据之前,首先要解决三个问题,一是社会调查报告的客观真实性,二是同一案件中针对同一涉案未成年人如果出现多个社会调查报告,内容不一致时如何解决,三是社会调查主体对调查报告真实性的法律责任。针对以上问题,笔者建议,一是社会调查委托主体应以公安机关为主,检察院、法院为辅。根据修改后刑诉法规定,公安机关、检察机关和审判机关都可以自行或者委托开展社会调查。而侦查阶段,自犯罪嫌疑人被决定取保候审之日起至移送审查起诉期限可达一年,开展社会调查时间充分。公安机关在侦查案件时,往往与犯罪嫌疑人、被害人、犯罪嫌疑人所在社区群众、单位职工有接触,可以在办案同时就对社会调查的内容委托并配合司法行政机关进行调查,节约诉讼成本。二是建立专业开展社会调查工作的第三方。在我国,基于司法行政机关即司法局、司法所,本身具有的法律资源与职能优势,受委托开展社会调查的独立第三方应以司法行政机关为主,其他社会组织为辅。三是赋予辩护律师对社会调查报告的参与权。针对涉案未成年人的社会调查理应公正客观进行,辩护律师作为维护未成年人诉讼权益的主要代表,在社会调查开展阶段以及整个诉讼阶段都应具有对社会调查报告的参与权、发表意见权。

(三)建立非法定代理人作为合适成年人的选任、培训、回避等机制

修改后刑诉法修改之后,目前全国各地都在积极探索合适成年人在场制度,组建各种合适成年人队伍。笔者以为,首先,合适成年人不等于志愿者。合适成年人需要一定的责任心、爱心、耐心、需要有良好的法律知识、社会经验、教育经历,在诉讼过程中有能力维护涉罪未成年人和合法权益,另外,从年龄上讲,80后90后不适合担任合适成年人,所以需要建立合适成年人选任机制,走专业化之路,在此笔者建议参考我国人民监督员制度,由地级市一级统一组建合适成年人库,统一选任,统一管理,名额分部于辖区各个基层县(市、区),需要合适成年人参与诉讼时采用就近指派原则。其次,实行合适成年人上岗培训与定期培训。合适成年人在场参与未成年人犯罪案件诉讼过程时,代行的是法定代理人的权利与义务,从这一点上来说,合适成年人参与诉讼过程中本身具有对侦查、检察和审判机关的监督权利,所以需要保证合适成年人具备履行在场监护权的能力。最后,司法实践中,一旦被指定为某一涉罪未成年人的合适成年人在场参与诉讼,应参与诉讼过程始终。司法实践中,未成年人刑事案件由于其特殊性,无论是侦查机关还是检察机关,可能都要多次讯问涉罪未成年人,每次讯问不宜更换不同合适成年人。合适成年人由于不是涉罪未成年人的法定代理人,甚至是陌生人,本身与未成年人建立沟通信任关系需要一定的磨合期,所以合适成年人队伍组建之后,运行中不宜搞成流水作业模式。

(四)建议引入人民监督员参与监督未成年人刑事案件附条件不起诉

我国司法实践中全面推行人民监督员制度已有九年,主要针对的职务犯罪案件,九年实践证明,人民监督员制度的推行才保障案件质量、规范执法办案、提升检察机关执法公信力和群众满意度方面发挥巨大作用。将人民监督员未成年人附条件不起诉案件不仅是制度意义上的创新,同时也是检务公开化、监督最优化、践行群众路线的有益举措。人民监督员参与未成年人附条件不起诉案件,主要为两个环节,一是检察机关作出附条件不起诉前参与监督。检察机关拟启动附条件不起诉程序的,案件承办部门应以书面形式通知人民监督员办公室,并将《拟附条件不起诉决定书》、案件相关证据、适用法律等交人民监督员办公室,由人民监督员办公室启动人民监督员监督程序,这一环节监督员主要审查主体是否合格、是否真心悔过、退赔退赃情况、被害人意见等,以此规范程办人员和程办部门的办案行为,增进附条件不起诉案件的公开、公平、公正。二是考察期限内的监督。考察期限内,由人民监督员会同司法机关及相关部门做好跟踪考察、定期回访和信息反馈,审查监督帮教措施落实是否到位,涉罪未成年人矫正帮教效果,反馈材料的真实性,根据监督意见,提出对检察机关最终应作出何种处理决定的意见。